相談窓口

横浜で活動するアーティストやクリエイター、企業や行政等からのご相談に対応しています

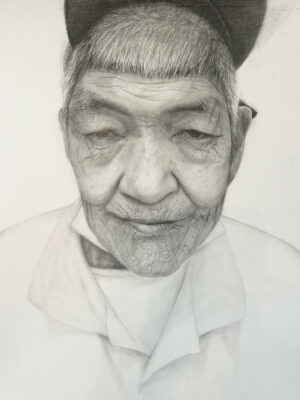

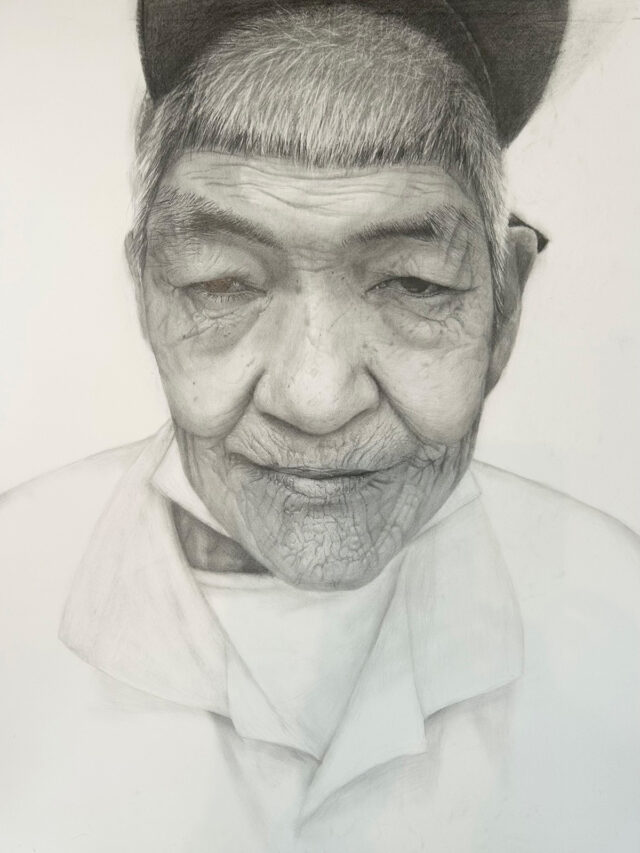

アーティスト・フェロー

これまでキャリア形成を支援してきたアーティストを紹介します

トピックス

アーツコミッション・

ヨコハマとは

アーツコミッション・ヨコハマ(ACY)は、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が運営する「芸術文化と社会を横断的に繋いでいくための中間支援」のプログラムです。

事業紹介

相談

横浜で活動するアーティストやクリエイター、企業や行政等からのご相談に対応しています

アーティスト・クリエイターの方

- 創作の場、発表の場を探している

- 活動するための情報が知りたい 他

企業・行政・教育機関の方

- クリエイターを探したい

- 建物またはスペースを再活用したい 他