アートやデザインを軸に横浜各地で共創、協働を生み出すプログラム「アーツコミッション・ヨコハマ(ACY)」。1年間の活動を伝えるイベントを、2025年2月15日(土)に開催しました。

「ACY アーティスト・フェローシップ助成(以下、フェローシップ助成)」2024年度の活動を振り返る第1部と、その助成制度の評価プロセスの研究を報告する第2部で構成される報告会に加えて、ACYの活動を紹介するパネル展示、協働パートナーたちによるワークショップが行われました。

報告会

第1部 「アーティストがまちにいることで見えた風景 ~アーティスト・フェローシップ助成活動報告~」

「アーティストがまちにいることで見えた風景」と題した第1部。2024年度のフェローシップ助成に採択された5名のアーティストが1年間の活動報告を行いました。

フェローシップ助成は、特定の展覧会や公演に対する助成金の支出ではなく、アーティストのキャリアアップのための制度です。新しい表現を追求しながら創作活動に励むアーティスト(美術および舞台芸術で活動する個人)を対象とし、100万円の助成金に加えて、ACYが長年培ってきたネットワークを活用した伴走的な支援を行っています。

また、2024年度からは横浜市内に1週間以上滞在することが要件に加えられ、市内各地でユニークな活動を展開する5つのコミュニティ拠点に、5人のアーティストがそれぞれ滞在。

第一部の進行を務めたプログラム・オフィサーの小原光洋から、「アーティストのみなさんが横浜の風土、文化を調べることやそこに暮らし活動する人々と交流することが、作品の成熟や創作アイデアの発見などにおいて良い影響をもたらすと考えている」と拠点滞在制度への抱負が伝えられました。

アーティストによる活動報告では、各拠点の運営者と年間を通じて活動をみてきた審査員の方々も各1名ずつ登壇しました。

敷地理(アーティスト・フェロー/ダンサー・振付家)

×黒田杏菜(拠点運営者/Murasaki Penguin Project Totsuka)

×野上絹代(審査員/振付家・演出家、多摩美術大学美術学部演劇舞踊デザイン学科専任講師)

ベルギーと日本を拠点に活動する敷地理さんは、「能の『井筒』からつくる新しいlap dance」をテーマに、新作に向けたリサーチを行いました。

「『井筒』は能の演目の1つで、そこにみられる『男性の身体で演じられる男装する女性の亡霊』や能に顕著な『極度に遅延した動きや声』といった部分に興味をもちました。また、lap danceは1対1で行われる親密なダンス。不特定多数に対してパフォーマンスをするのとは違う空間に関心があります」

滞在拠点となった「Murasaki Penguin Project Totsuka」では、同世代のアーティストたちを迎えて共同リサーチとワークインプログレスを実施した敷地さん。「若手のアーティストが集まり共同する場をつくることは難しい。誰かがサポートを受けられたタイミングで、そのサポートを誰かとシェアできるのがいい」と振り返りました。

Murasaki Penguin Project Totsukaの黒田杏菜さんは「特に『No』のワークショップが印象的だった」と話しました。

「敷地さんが1日の始めに必ず行うウォームアップの1つで、私も毎回参加させてもらいました。lap danceは親密な空間になってしまうため、『No』と相手に自然に言える環境をつくっておきたいと。『触ってもいいですか?』『だめです』というのを毎日繰り返す。緊張の崩し方が面白いなと思いました」

審査員の野上絹代さんは「相反するものがさまざま出てくるのが興味深かった」とコメント。「lap danceと日舞を合体させた試作は特に面白く、舞台上にあがった一人の観客のためのダンスを、大勢の観客が観ているという構成。前にいる1人の観客の状態も、パフォーマンスと同じように見るものの脳内に迫ってくるから、次元がねじれたような不思議な体験でした」

工藤春香(アーティスト・フェロー/アーティスト)

×熊谷恵美子(拠点運営者/左近山アトリエ131110)

×長谷川新(審査員/インディペンデントキュレーター)

工藤春香さんは、2021年から障害当事者運動についてリサーチしており、今回、横浜における障害児の「親の会」の活動に着目。親たちの働きかけが、横浜市の現在の障害福祉制度につながったことを知り、その活動をもっと知りたいと考えたそう。

神奈川県障がい者芸術文化活動支援センターからの情報提供を得て、「親の会」の歴史を知る方々への取材を進めました。一方で、母親が親の役目を離れた時間をもつことにも目を向けたいと考える工藤さんは、障害のある子どもの母親を対象とした粘土のワークショップを企画。滞在拠点である左近山アトリエ131110に、左近山特別支援学校を紹介してもらい、参加者募集や会場を提供してもらいました。

「何かを触りながら話すことで緊張がほどける。母親である前に1人の人間として、好きなものや今後やってみたいことなどを話し合いながら進めました」

粘土作品は、後に開催した展覧会で展示。展覧会では、親の会の歴史年表を題材にした作品、横浜市の障害者に関係するさまざまな場所を地図上に印してそれらを糸でつなげた作品、そして触ることもできる左近山とその周辺の地形の建築模型なども。この地域がつくられてきた過程のなかに、障害があったり、年を重ね体が不自由になったりした人も含め、さまざまな人たちがいることを想定していたのかどうか。工藤さんはその現実をあらためて作品たちから見つめ、問いかけていく思いがあったと語りました。

左近山アトリエ131110の熊谷恵美子さんは、「展覧会をしたから見えた風景があった」と振り返ります。

「工藤さんの取材日記のなかにある『私たちは自分の見える風景しか見ることはできない。しかし、少しでも知ることで違う風景を想像することはできる』というのは、アトリエ運営においても大切なことだなとあらためて感じました」

審査員の長谷川さんは、「展覧会では、親たちによる社会闘争の側面と、親、特に母という役割の外にどのようにでられるかということの両方を見せようとされていた。これは、工藤さんがやろうとしたことと、滞在拠点のサポートが、本当にうまく重なり合った結果という印象をもった」と、拠点とアーティストのマッチングについても言及しました。

永田康祐(アーティスト・フェロー/アーティスト)

×関口春江(拠点運営者/Co-coya)

×天野太郎(審査員/東京オペラシティアートギャラリー チーフ・キュレーター)

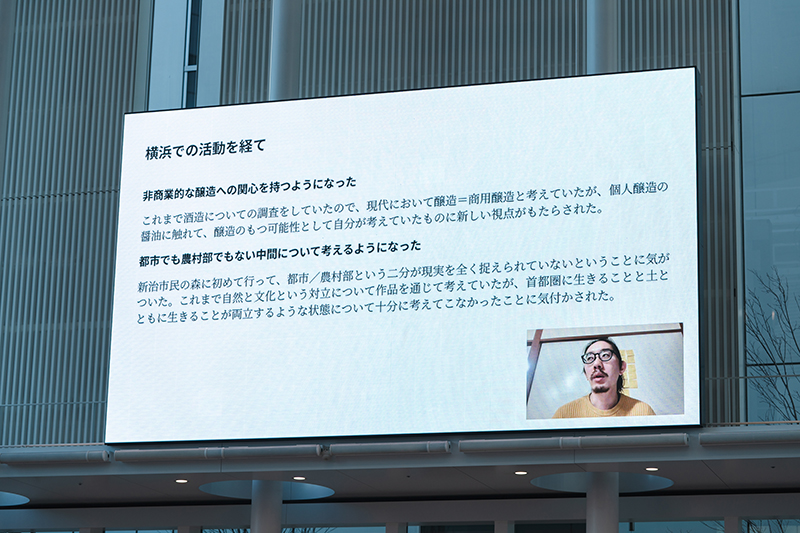

永田康祐さん(映像参加)は、食文化に関するリサーチをベースに、映像作品やコース料理形式の作品などを制作しています。

今回、滞在拠点「Co-coya」とつながりのあるお菓子作家や料理家、農家のもとでリサーチを実施。また、Co-coyaプロジェクトメンバーの1人は醤油搾り師でもあり、その集会にも参加したとのこと。

滞在の最終日には、言語や食文化を翻訳的視点から考察する過去作《Translation Zone》(2019)の上映会と、中山でのリサーチをもとに新しい料理を制作したフードイベントを開催しました。

「廃棄される醤油の搾りかすをどう生かせるか考えたり、除草されてしまう食べられる雑草を調べ、それを使った料理を組み立てたり。今までは商用醸造にしか関心を向けていなかったけれど、今回の活動をとおして、生活に根ざした醸造へも関心をもつようになりました」

また、現在横浜の都市部で暮らしている永田さんは、緑区中山での滞在を経て、都市と農村が両立する空間が存在することに気づかされたそう。「都市空間における土について考えていきたい」と、横浜での今後の活動テーマを示しました。

Co-coyaの関口春江さんは、「滞在中は毎日夕食をともにし、永田さんのリサーチの様子を日々シェアしてもらう1週間だった」と振り返りました。

「永田さんは食の文化的な背景や味覚に関して、とても多くの情報をもっている。最終日の《Translation Zone》を見て、それは綿密なリサーチの裏付けがあってこそだと理解しました。中山で出会った食材を使い、彼なりの解釈で表現するということを、中山で関わったみんなで共有できたことが刺激的でした」

審査員の天野さんは、現在開催中の恵比寿映像祭での永田さんの作品《Fire in Water》について語りました。

「韓国のマッコリをめぐる話。日本統治時代の酒造法などが絡み合ってくるので、結構複雑な背景のなかで展開していく。ただ、永田さんは、どっちが悪いとか良いではなく、関係が変化していくことについて冷静に見ている。そこが興味深かったです」

鎌田友介(アーティスト・フェロー/美術家)

× 若林拓哉 (拠点運営者/ARUNŌ-Yokohama Shinohara-)

× 藤原徹平(審査員/フジワラテッペイアーキテクツラボ代表、横浜国立大学大学院Y-GSA准教授)

鎌田さんは、建築をテーマに、映像や写真などを用いてインスタレーション作品を制作しています。

今回の応募は、本牧にある三溪園の創設者であり、実業家の「原三溪」への深い関心から。原三溪が、美術・建築を積極的に支援していた一方で、当時日本の植民地だった朝鮮で土地開発や事業活動をしていたことを起点にリサーチを開始。横浜開港資料館や図書館での資料調査、三溪園や韓国での実施調査、専門家との意見交換などを行い、さまざまなことがわかってきたと語りました。滞在拠点の「ARUNŌ-Yokohama Shinohara-」で開催した中間報告会には専門家なども来場しました。

ARUNŌの若林さんは、ちょうど今、三溪園の近くでリノベーションプロジェクトを進めており、鎌田さんの滞在に運命的なものを感じたそう。

「原三溪については勉強しているのですが、朝鮮での活動は、伝記などでも本当に一部しか書かれていない。現地調査をしている鎌田さんの活動にふれ、中間報告会で研究されている方々と対話をしたことで学べたことがたくさんありました。リサーチの過程の関係性のなかにいられるのがすごく面白いです」

審査員の藤原さんは、原三溪の総合芸術家としての側面にもふれました。

「三溪園は原三溪の自邸ではあったのだけれど、本格的な造園をはじめたほぼ最初から、その造園部分をパブリックに開き公園とした。また、彼は周辺の住宅地を田園都市みたいに開発していたという。さらに、三溪園に移築したいくつかの茶室は、原三溪の指示のもと改築されている。それがすごく上手いんですよ」

藤原さんの話を聞いた鎌田さんは、原三溪の生家がある岐阜でのリサーチについても共有し、その後も、原三溪のデベロッパーとしての側面から絵画技術の話まで、原三溪談義で盛り上がりました。

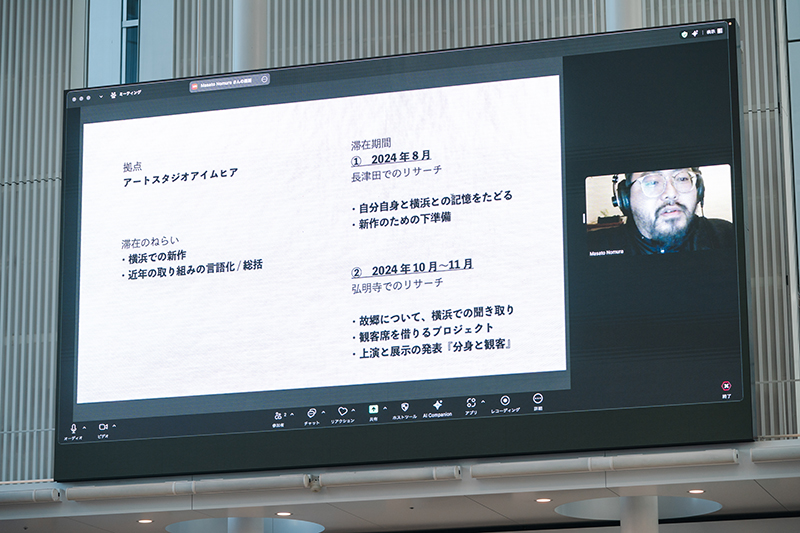

野村眞人(アーティスト・フェロー/演出家)

× 渡辺篤 (拠点運営者/アートスタジオ アイムヒア)

× 岡本純子(審査員/公益財団法人セゾン文化財団 シニア・プログラム・オフィサー)

野村さん(オンライン参加)は、近年、精神医療の現場や故郷などの個人的な場所にでかけ、そこでのリサーチをもとに作品を制作しています。

滞在拠点「アートスタジオ アイムヒア」がある弘明寺では、「人との出会い」を軸に制作に取り組みました。

過去作品も含めたイベント「上演と展示『分身と観客』」の実施を、滞在の最終目標にしていた野村さん。「劇場ではない場所(滞在拠点)に観客席をどうつくるか」「横浜での制作を何か形にしたい」という2つの課題に直面したと話しました。ACYや渡辺さんとの対話のなかで、「街から観客席を集める」というアイデアが生まれたそう。集めた椅子たちは、上演では観客席に、展示では『街の観客席』として展示されました。

野村さんは、「渡辺さん、ACY、まちの方々との交流が、作品やイベントの質に直結し、有機的なつながりをつくれた。今回コンセプトとしたものが今後はバックグラウンドになり、新たな活動に向かっていく一歩になった」と語りました。

アートスタジオ アイムヒアの渡辺さんは、「彼がどのように他者と関わるかを興味深く見ている時間でした」と振り返りました。

「僕は、アーティストとしては商店街とあまり接続しない。僕にとって日常すぎるがゆえだと思います。反対に、野村さんは人と出会いに来ている。僕が普段、事務仕事をするためだけに行くカフェやお弁当を買いに行くお店のオーナーと交流し、それを彼は演劇の拡張として捉えていることが面白いなと」

審査員の岡本さんは、フェローシップ助成は「アーティスト・拠点・地域がいかに融合するかが、大きなポイントの制度」だといい、「結果的に野村さんの滞在を通じて渡辺さんも交流が増えましたか?」と問いかけました。「野村さんが毎回どんな話をしてきたかを報告してくださるので、街に対する理解度が上がった」と渡辺さん。

このあとの第2部で報告された本助成の価値にもつながる対話が展開されました。

第2部 「アーティストの創作活動支援の価値を可視化する調査研究の報告会」

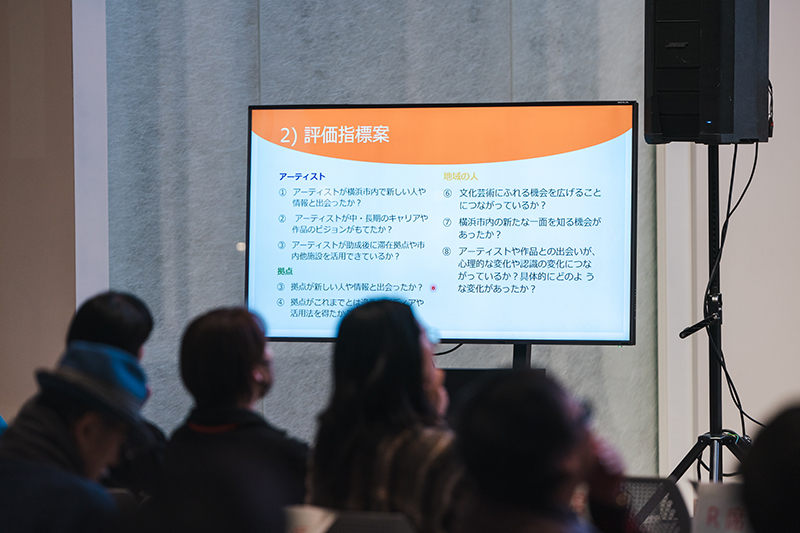

ACYは2024年度、九州大学大学院の中村美亜先生とともに、文化的価値を測る評価指標の策定とアカウンタビリティの向上を目指すための共同研究を実施。第2部では、研究報告書をもとに、そのプロセスや結果について中村先生から発表されました。

本研究は、現場スタッフと評価者が伴走的に評価活動をしていく「発展的評価」という方法が用いられました。これにより、現場スタッフにいろいろな気づきや学習が生まれ、評価と事業改善・発展が一体的に進められるのです。

中村先生は、まず、内閣府が出している「社会的インパクト評価検討ワーキング・グループ」の文章を引用しながら、そもそも評価とは何か、どんな課題があるかを話しました。

「近年、文化事業の評価が重要視されています。しかし多くの場合、計画通りにできているかや測りやすい数値(参加者数や稼働率)のチェックなどで、掲げられているビジョンに到達する方法は示されていない。評価=evaluationを分解すると、valueは価値で、eは引き出すという意。つまり『評価とは、単なる測定ではなく、価値を引き出す』こと。評価は客観性が大事だとよく言われますが、客観的で厳密な評価をしても、それがあまり現場で役立っていないことがいろいろな研究でわかってきた。客観性と実用性のバランスをとるのは難しいけれども、現場がよりよいものにならないと、評価は意味がないのです」

そして今回の研究では、「What:事業によってどんな価値が生まれているのか」、「How:どうすれば達成できるか」を明らかにするため、Whatにはアウトカムハーベスティング、Howにはロジックモデルという方法を組み合わせて評価を進めたことが紹介されました。

その後、具体的なプロセス、その結果と今後よりよくしていくための評価指標の提案、そしてあらためてACYにはどんな強みがあるのかを示しました。

評価指標案を写したスライド

「今回の研究では、『フェローシップ助成は、アーティストと横浜のリソースを結びつけて化学反応を引き起こし、横浜を創造的に活性化するもの』であると結論づけました。ACYの強みは、①横浜の創造都市施策と一体的な活動展開、②これまで培ってきた人材ネットワークとその活用、③信頼性の高い情報発信、④手間を惜しまないアーティストや拠点への支援活動です。

これを生かし、横浜のリソースに関する情報の蓄積と活用方法の獲得、さらに発展させていくことがACYの役割であり、横浜が創造的に活性化していくことにつながります。詳しい内容はぜひ報告書をご覧いただければと思います。ただの報告書ではなく、ほかの事業でも使ってもらえるように工夫してつくりました。この方法をいろいろなところで実践していただき、『そもそもの芸術文化活動の価値』の認識が広がっていくことを期待しています」

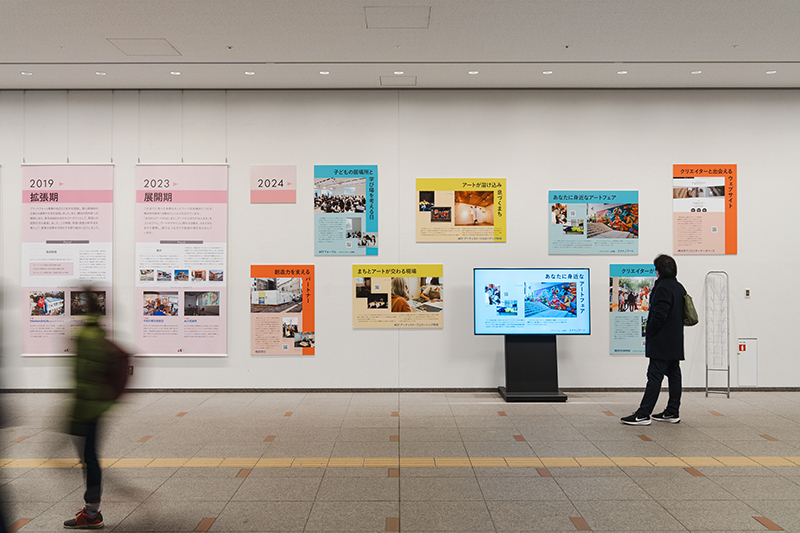

活動紹介展示とワークショップも同時開催

報告会が行われた会場の奥では、2007年の設立から続くACYの活動年表やその活動がまちに広がった様子、そして2024年度の主催・共催事業の成果が、パネル形式で展示されました。

また、ACYと協働する「関内外クリエイターズ」や「ミナトノアート」のクリエイターによるワークショップも同時開催。

「関内外クリエイターズ」による、会場のサインのミニチュア版を用いた「あなたの好きな横浜を組み立てよう!」や、「アートルームルミエール」のアルコールインクを使ったオリジナルコースターづくり、「MO!asobi」の「スーパーハイパー力士を作ってあそぼう!」など。親子の参加者も多く、報告会の間も子どもたちの楽しそうな音が聞こえ、にぎわいをみせていました。

ワークショップの様子

ワークショップの様子

会場に点在するサインは、さまざまな形のダンボールが組み合わさっていて、多様な担い手をつなぐACYのようなオブジェクトに(制作:about your city)

それぞれの地域の特性をとらえ運営されている各拠点。多角的な切り口でリサーチと作品制作に取り組むアーティストたち。フェローシップ助成で、この2つがつながることにより生まれる新たな広がりや、ACYが蓄積してきた土台としてのネットワーク、そしてスタッフたちのサポートの大切さがあらためて確認されたACY感謝祭。閉会後は、来訪者や登壇者たちが交流する姿もみられ、さらなる広がりを感じました。

取材・文:安部見空(voids)

写真:大野隆介

登壇者プロフィール

-

2024年度 ACYアーティスト・フェロー

鎌田 友介(美術家)

歴史や社会の状況を反映するとともに、国家の文化やアイデンティティ形成のツールにもなる建築をテーマに美術と建築を横断する活動を続ける。

近年は日本占領下の韓国や台湾で作られた日本家屋やアメリカ合衆国で焼夷弾実験のために作られた日本村の設計などの調査を通し、異なる歴史的背景と場所において日本家屋が孕んだ多様な意味を描き出すプロジェクトを手がける。近年の主な展覧会に「Geopoetics: Changing Nature of Threatened Worlds」(国立台湾美術館、2023年)、「ホーム・スイート・ホーム」(国立国際美術館、2023年)など。

工藤 春香(アーティスト)

東京都生まれ。

社会的な課題へのリサーチを基に、社会の周縁におかれる立場の人々への想像から、テキストやオブジェ、映像を組み合わせたインスタレーションを制作している。コレクティブ「ひととひと」メンバー。主な展示に、障害者政策と当事者運動の100年の歴史を取り扱った「MOTアニュアル2022私の正しさは誰かの悲しみあるいは憎しみ」(東京都現代美術館、2022年)、「ひととひと」企画展「女が5人集まれば皿が割れる」(北千住Buoy、2021年)

敷地 理 (振付家、ダンサー)

ベルギーと日本を拠点に活動。外側から自分を見ることができない中、自分に最も近い物質で構成された他者の身体を見ることを通じて、どの様により強い現実感を捉えられるかに興味を持つ。その過程において、まなざしの政治性、暴力性に注目しながら人間の身体に対するあらゆる識別方法を曖昧にし、一時的に作り変えることに関心を抱いている。

永田 康祐(ア-ティスト)*映像出演

1990年愛知県生まれ、神奈川県を拠点に活動。

自己と他者、自然と文化、身体と環境といった近代的な思考を支える二項対立、またそこに潜む曖昧さに関心をもち、写真や映像、インスタレーションなどを制作している。近年は、食文化におけるナショナル・アイデンティティの形成や、食事作法における身体技法や権力関係、食料生産における動植物の生の管理といった問題についてビデオエッセイやコース料理形式のパフォーマンスを発表している。

野村 眞人(演出家)*オンライン

演出家。レトロニムのメンバー。

京都を拠点に演劇に取り組んでいる。人・場所・環境の現実的な関係に演劇を引用し、アクチュアルなフィクションに再構築する。近年は、青森県津軽地方での墓にまつわるフィールドワークや、精神医療従事者や高齢者福祉施設での聞き取り等をベースとした作品・プロジェクトに取り組んでいる。また、俳優として村川拓也作品、庭劇団ペニノなどにも参加。利賀演劇人コンクール2018優秀演出家賞受賞。「部屋と演劇」のメンバーでもある。

アーティスト受入先の拠点

アートスタジオ アイムヒア(登壇者:渡辺 篤)

ひきこもりをはじめとする孤立を感じる人々の声や当事者事情を、現代美術家・渡辺篤が当事者と協働する形で社会に向け発信し、アートが社会に直接的な作用をもたらす可能性を模索するアートプロジェクト「アイムヒア プロジェクト」と、株式会社泰有社による共同運営のオルタナティヴスペース。

ARUNŌ -Yokohama Shinohara-(登壇者:若林 拓哉)

新横浜駅近くの旧横浜篠原郵便局を活用した文化複合拠点。「未知への窓口」をコンセプトにしたシェアスペースやカフェ、ポップアップテナント等からなる施設。

Co-coya(登壇者:関口 春江)

空き家をリノベーションした職住一体型の地域ステーション。土壁や漆喰、草屋根など自然を感じさせる改装手法が活かされ、多種多様な活動が繰り広げられている。

左近山アトリエ131110(登壇者:熊谷 恵美子)

大規模団地、左近山団地内ショッピングセンターの店舗を活用したアート拠点。ギャラリー・ワークショップ・カフェなど、屋外の広場とも連携し様々な活動を展開している。

Murasaki Penguin Project Totsuka(登壇者:黒田 杏菜)

2022年9月にオープンしたパフォーミングアーツとマルチメディアアートの新しい拠点。ダンスや演劇、音楽、映画など、さまざまな形態の作品発表が可能。

2024年度 ACYアーティスト・フェローシップ助成 審査員

天野太郎(東京オペラシティアートギャラリー チーフ・キュレーター)

2022年より現職。美術評論家連盟所属。昭和女子大学、城西国際大学非常勤講師。主な担当展覧会に、横浜美術館での「ルイーズ・ブルジョワ展」(1997年)、「奈良美智展 I DON’T MIND, IF YOU FORGET ME.」展(2001年)、横浜市民ギャラリーあざみ野での「考えたときには、もう目の前にはない 石川竜一」(2016年)、「今井俊介 スカートと風景」(2023)などがある。「横浜トリエンナーレ2005」キュレーター、同トリエンナーレ2011、2014キュレトリアル・ヘッド、「札幌国際芸術祭2020」統括ディレクターを務めた。

岡本純子(公益財団法人セゾン文化財団 シニア・プログラム・オフィサー)

美術大学卒業後にコマーシャルギャラリーに就職。非営利団体での芸術に関わる仕事、若いアーティストとの関わりを求め、セゾン文化財団に転職。プログラム・オフィサーとして、アーティスト支援や、舞台芸術の環境改善事業支援に携わってきている。

2017-2023年度、「横浜市創造界隈形成推進委員会」委員。飼っていた猫、地域猫と親しむうち、猫の役に立ちたいと思うようになり、「横浜市動物適正飼育推進員」も務めている。

野上絹代(振付家・演出家、多摩美術大学美術学部演劇舞踊デザイン学科専任講師)

1982年東京生まれ。多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科卒業。幼少期よりクラシックバレエ、高校から振付け活動を開始。大学在学中、劇団快快(FAIFAI)に旗揚公演より加入。以降、俳優・振付家として同団体の国内外における活動のほとんどに参加。ソロ活動では俳優・振付に加え演出力を武器に演劇/ダンス/映像/ファッションショーなど幅広く活動。

長谷川新(インディペンデントキュレーター)

主な企画に「クロニクル、クロニクル!」、「不純物と免疫」、「αM Project 2020-2021 約束の凝集」、「奈良・町家の芸術祭 はならぁと2023 宇陀松山エリア SEASON2」、「陸路(スピルオーバー#1)」など。Tokyo Art Beatにて「イザナギと呼ばれた時代の美術」を不定期連載中。共訳にジュリア・ブライアン=ウィルソン著『アートワーカーズーー制作と労働をめぐる芸術家たちの社会実践』(フィルムアート社、2024)がある。

藤原徹平(フジワラテッペイアーキテクツラボ代表、横浜国立大学大学院Y-GSA准教授)

建築のデザインだけでなく、アートフェスティバルの企画や基本構想、地域産業の再生、まちづくりや教育プログラムの企画など横断的に地域の暮らしのデザインに取り組む。主な作品に<等々力の二重円環>、<代々木テラス>、<稲村の森の家>、<クルックフィールズ>、<那須塩原市まちなか交流センター くるる>、<リボーンアートフェスティバル2016,2017,2019>、<横浜トリエンナーレ2017>など。2013年より宇部ビエンナーレ選考委員、展示委員を務める。著書に『7inch Project〈#01〉Teppei Fujiwara』など。主な受賞に横浜文化賞 文化・芸術奨励賞、日本建築学会作品選集 新人賞、日本建築士会連合賞奨励賞、東京都建築士会住宅建築賞など。

第2部登壇者

中村美亜

九州大学大学院芸術工学研究院教授。専門は文化政策・アートマネジメント研究。芸術が人や社会に変化をもたらすプロセスや仕組みに関する研究、またそれを踏まえたケア、社会包摂、評価に関する研究を実践的・学際的に行なっている。訳書に『芸術文化の価値とは何か―個人や社会にもたらす変化とその評価』(水曜社、2022年)、編著に『文化事業の評価ハンドブック―新たな価値を社会にひらく』(水曜社、2021年)、『ソーシャルアートラボ―地域と社会をひらく』(水曜社、2018年)、単著に『音楽をひらく—アート・ケア・文化のトリロジー』(水声社、2013年)など。日本文化政策学会、アートミーツケア学会理事。日本評価学会認定評価士。

ー開催概要ー

報告会

日時:2月15日(土)14:00~18:00

会場:横浜市役所アトリウム

参加者数:117名

活動紹介展示

日時:2月7日(金)~2月17日(月)7:00~23:30

場所:横浜市役所1F展示スペースA