創造都市・横浜を経由して様々なフィールドで活躍するアーティストやクリエイターたちが寄稿する新シリーズ「around YOK」。第一回は、アーツコミッション・ヨコハマによる若手芸術家助成の2018年度・2019年度に参加した美術家・布施琳太郎さん。布施さんは、4月30日より「1人ずつしかアクセスできないウェブページ」を舞台とする展覧会「隔離式濃厚接触室」を開催。新型コロナウイルスの感染拡大によって問い直される様々な「距離」を巡る芸術と社会の関係について、寄稿していただきました。

-

1.距離を取る

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)によるCOVID-19の感染拡大によって、私たちの生活は変化を余儀なくされている。なかでも感染リスクを低下させるためのソーシャル・ディスタンシング、つまり人と人が物理的な距離を取ることの重視は人々の公私に大きな変化をもたらした。もはや親密さの表現としてであっても握手やハグ、肩を叩くなどの行為は無責任であると思われている。私たちは物理的な距離と精神的な距離が密接に関係することを改めて知った。

「心を通わせる」ことの証明として身体的な接触は行われる。しかしそれが同時代の倫理に反するとされるとき身体と心の濃厚接触によって成立してきたもの、つまり文化の営みは困難と衝突するだろう。だが常に過去を刷新し、新たな技術を使いこなして未来を拡張してきたものこそが文化である。困難であることが終焉を意味するのではなく、むしろそれが可能性なこともある。こうした前提に立ちながら、このテキストは芸術と社会の関係を「距離」をキーワードに捉え直すことを意図して書かれた。

さて、自己紹介をしておこう。僕の名前は布施琳太郎。アーティストである。主な活動としてスプレーを用いた絵画やインスタレーション(展示空間全体を作品とする表現形式)の制作、テキストの執筆、そして展覧会の企画や運営などを行ってきた。小・中学生時代は神奈川県の湯河原町で過ごし、県立平塚江南高校を卒業後、東京藝術大学の美術学部絵画科油画専攻に進学した。卒業後は横浜にキャンパスを持つ同大学の大学院映像研究科に進学し、現在も在学している。

そんな形で学生時代を送り現在に至った僕にとって、距離はとても大切なものだった。まず絵画にとって距離はとても重要である。

ここで言う絵画とは、少し専門的な用語を使えばタブローだ。それはキャンバスやパネルに描かれて建築から独立したものであり、壁画は含まれない。そしてタブローは遠くにあるものを手元に現すことができる。つまり死んでしまった家族、恋い焦がれる思い人、あるいは神——そういった遠くにあるものが、手元にある画面の上に現れる。丁寧に絵具を擦り付けて描くことで、目の前のキャンバスの上に遠く隔たった対象が現れる。こうして距離を操作するメディア(媒体)が、僕にとっての絵画だ。もちろん絵画の魅力や役割はこれだけではないし、書籍を読んで歴史を辿ることも可能だろう。だが僕が絵画に関心を持ったのは、こうした点に対してであった。

「原料状態の孤独を、この(その)親指の腐敗に特殊化する」BLOCK HOUSE, 2019 *撮影:布施琳太郎

「The Walking Eye/歩行する眼」横浜赤レンガ倉庫,2019,*撮影:岩崎広大

しかしその上で、絵画だけが距離を操作するのではない。例えばあなたがいまこのテキストを読むために使用しているスマートフォンやパソコンのディスプレイは、まさに遠くにあるものを近くに現すことを可能にするだろう。打ち合わせや世間話などを身体的な距離を保ったままで行うこともできる。

だがそこで否応なしに改めて捉え直される相手との隔たりが、切なさを持つことをいち早く表現した作品があった。それは新海誠による『ほしのこえ』(2002)だ。本作は地上と宇宙に離れて暮らすことになってしまったミカコとノボルが、携帯電話のメール機能を使ってコミュニケーションを行う様子を描くアニメーション映画である。しかしミカコが太陽系から遠く離れていくにつれ、メールの送受信に多大な時間を要するようになっていく。「私たちは、たぶん、宇宙と地上にひきさかれる恋人の、最初の世代だ」[i]。手のひらの上の携帯電話がどこまでも遠くとつながっていそうで、しかし無機質なプラスチックによって逆接的に、その距離が露わになってしまうことのロマンスが表現された映画である。

この作品において、表現された距離の二重性の切なさから私たちはどこまで遠くにきたのだろう。この点について考えていきたい。

-

2.独り言の時代

ガラケー、つまり小さなディスプレイの下部にプラスチックのキーボードが固定された携帯電話はゼロ年代文化の象徴だ。この情報端末の流通において無視することできないのは、書くことの一般化だろう。

ドイツの思想家ヴァルター・ベンヤミンは1930年代に発表した『複製技術時代の芸術作品』において、新聞の「投書欄」を通して書き手と読み手の関係が反転する可能性にいち早く言及した。少数の文学の書き手に対して、その数千倍の読み手がいるという状況から、「ヨーロッパのほとんどすべての労働者は、その労働の経験や、苦情や、ルポタージュなどをどこかに公表するチャンスを、基本的にもてるようになっている」[ii]のだ。しかしその大衆化から100年近い月日が経て、書くことは更なる変化にさらされている。

ガラケーにおける書くことの一般化は、読者を消去した。ゼロ年代において多数の人々がガラケーを用いて利用することとなる様々なサービスにおいて、ユーザーは特定の誰かへのメッセージとしてではなく言葉を書き始めた。それは投書欄や手紙、メールのように特定の読者のために書かれていないがために、どうしても独り言になる。そして独り言の流通によって、世界の形が変わった。それは先述の新海作品においても顕著である。そこでは誰かに届かせることを意識して発声しているとは思えない声が映画の全体を覆っているのだ。宇宙の彼方にいる恋人が、いま手のひらの上に現れていることのズレ——そして書くことと話すことの距離が失われ、独り言が顔を出す。

この特徴はケータイ小説においても顕著だ。ライターの速水健朗は『ケータイ小説的。”再ヤンキー化” 時代の少女たち』で、この文化に対しての分析を行った。彼はその特徴として「回想的モノローグ」「固有名詞の欠如」「情景描写の欠如」の三つを挙げながら、それらをケータイ小説と歌手・浜崎あゆみの歌詞に共通するコードとして提示する[iii]。後者二つは文字通りに理解できるが「回想的モノローグ」とはなんだろう?それは例えば以下のような記述である。

あの幸せだった日々は嘘じゃない、そう信じていたから。

でも、もう本当にダメなんだね。

もう本当に本当に二人はダメになっちゃったんだね。

—美嘉『恋空』(2006)[iv]

「実話をもとに作成しています」とされる本作は、そうであるからこそ、執筆の時間と思い出のあいだの距離によって回想的な語りが散りばめられている。それが回想的モノローグだ。つまり基本的に第三者視点で書かれる『恋空』のなかで書き手と登場人物が重なり合うことで、テキスト自体が独り言に変質するのである。多くのケータイ小説の主人公はレイプや恋人の病死、事故死といった不幸に見舞われる。しかしそうした物語内人物=筆者は不幸を社会に訴えかけるのではなく、不幸を囁くのだ。そしてその独り言を記述する瞬間、読者が消滅していく。この消失によってケータイ小説の評価し難さ、つまり「共感」と呼ばれる強い作用の全面化が生じたのだと僕は考えている。共感とは他者の消滅なのだ。

こうした特徴はいわゆる「作品」の外でも散見された。例えば2004年に開始されたウェブサイト作成サービスの「前略プロフィール(前略プロフ)」、そしてそれと併用されることの多かった「リアルタイム(リアル)」はまさにこうした言葉遣いがなされる場所だった。リアルとはTwitterのように「今日あったこと」や「今感じていること」を短文で書く簡易ブログである。しかし近年のSNSと異なり、他のユーザーをフォローすることはできない。そのため互いのページをガラケーのなかに「ブックマーク(ブクマ)」して、それぞれのリアルに直接アクセスする。つながっているのに、バラバラなリアルには、まさに情景や固有名詞が欠けたままの感情や出来事の回想的モノローグ=独り言が羅列されていた。

そして初期のTwitterもまた、そうした場所であった。一世を風靡した「〇〇なう(「ラーメンなう」などと使用する。この場合は「今、ラーメンを食べています」の意味)」という言葉は、誰かへのメッセージというより独り言である。しかし近年はそうではない。東日本大震災の際にメールが遅延して届き、手元にテレビもないなかでTwitterは情報収集に役立ったとされる[v]。その実用性と影響力が明らかにされるなかで、情報=ツイートが嘘か真実かが取り沙汰されるようになっていった。そして利用者が増加することで、独り言であれば問題とならないような冗談や嘘、暴言ですら過剰な批判に晒されることになる。それは現在のコロナ禍においても同じだ。インターネットへと開かれていながらも、曖昧に閉じたコミュニティだった前略プロフやリアルにおける独り言は現在のSNSにおいては許されないのである。

ガラケーからiPhoneをはじめとしたスマートフォンへの移行と並行して、携帯型情報端末が社会インフラの一部として定着した。そして私たちの独り言は公共性を求められるようになったのである。それは「つぶやき」であるにも関わらず、発言=記述の情報源の提示が求められてしまうのだ。

-

3.世界を凍らせる言葉——キュレーターと詩人

独り言が許されない社会。それは距離という概念自体が存在し得ない社会である。嘘と真実の、僕と私たちの差異……つまり何かが何かとに分けられていること自体が距離の領域である。コロナ禍において感染を回避するためになされるソーシャル・ディスタンシングを盲信することは分けることの意味を考えずに、無闇に何かと何かを分けてしまうことを意味する。独り言において感じ取られていた、世界と僕との隔たりと絡み合いの二重性。つまり今日のSNSには、何かと何かが分けられていることの距離に由来する憂鬱が存在しない。

憂鬱のなかで発される独り言の手前にこそ、文化があるのだと僕は考えている。しかしTwitterやInstagramはもはや十分ではない。だがその独り言の契機が完全に失われたわけではないことも、また忘れてはならないだろう。

まず例えば展覧会は距離を回復するメディアだ。展覧会とは、複数の作品やテキスト、什器(展示台など)が、ひとつの全体として構成された場である。そこにはキュレーターが介在する(彼/彼女は日本では学芸員とも呼ばれているが、微妙に用法が異なるため本稿ではキュレーターと表記したい)。この点について美術批評家のボリス・グロイスは「偶像破壊」という観点から分析を加えた。

[……]十九世紀全般にわたる帝国主義的な征服と非ヨーロッパ文化の略奪によって確立されてきた美術館は、「美しいもの」として機能しうる対象物——さまざまな宗教的儀式や、権力階級の室内装飾や、個人の富の象徴としてかつて用いられていた事物——をすべて美術作品として、すなわち機能を剥奪された、自律的な、純粋なまなざしの対象物として収集し、陳列した。

—ボリス・グロイス「キュレーションシップについて」『アートパワー』[vi]

そして彼は、こうした過程が「宗教や権力の偶像を偶像破壊的に扱った」のだと述べる。「伝統的な美術館で語られたのは、美術館の成立とその勝利についての物語だった。個々の美術作品はこれらの物語の図解として機能し、この物語によって、かつての宗教的あるいは社会的な地位を表す重要性を失い、新たな意味を獲得した」。こうした一連の偶像破壊的な振る舞いを実行したのが、キュレーターだ。彼/彼女は美術館に作品を展示する。事物は本来の機能と神聖さを剥奪され、まなざしの対象として、つまり美しいものとして世俗化され、展示されるのだ。この世俗化が、歴史と、個別の鑑賞者とのあいだに距離を生じさせる。

しかし偶像の破壊は、同時に偶像への新たな愛好を惹き起こすこととなった。1917年、マルセル・デュシャンというアーティストが男性用小便器に『泉』(1917)というタイトルを与え、展示したのである。それは大量生産された、取るに足りない世俗的な事物だ。しかし展示された便器は急速に神聖化されていく。ここでは先ほどとは別の仕方で距離が生じる。日常的な事物が、非日常的な神聖な事物へと移行するのだ。そしてこのような対立する二つの操作——偶像破壊と偶像愛好——のなかで、それらが共存する場こそが展覧会である。

しかし2020年の5月現在。現実の疫学的な判断に基づいた結果として、展覧会を鑑賞することが困難になっているのも事実である。だが展覧会と同様の構造を有する芸術は他にもある。

それは例えば詩だ。詩人で批評家の吉本隆明は、詩について「世界を凍らせる言葉」だと述べている。

詩とはなにか。それは現実の社会で口に出せば全世界を凍らせるかもしれないほんとのことを、かくという行為で口にすることである。

—吉本隆明『詩とはなにか―世界を凍らせる言葉』[vii]

そして彼は、詩人・萩原朔太郎の言葉に自分と同じ動機を見出す。萩原曰く、「詩が本質する精神は(中略)現存しないものへの憧憬である」。吉本の述べる「ほんとのこと」と萩原の「現存しないもの」は重なり合うようだ。しかしほんとのことが現存しない、とはどういうことだろうか?

僕はそのズレが、ひとつの形を伴って現れるところに詩の面白さがあると考えている。この面白さは現代の詩たちを真摯に読めばすぐに理解できることだ。展覧会におけるキュレーターがやってのけたように、詩人は現実の社会において既に神聖化した対象を世俗化するのと並行して、日常的な対象を神聖化するのだ。そして詩は部屋から出ることのできない状況においても、堪能することができる。あなたはあなたの部屋のなかで、ベッドの上で、世界が凍りつくのを体験することができる。

それは世界と距離を取ること……いや、強制的な世界からの乖離だ。現在の状況のなかで距離を取ることを回復し、何かと何かが分けられていることを捉えるのは不可能ではない。それはキュレーターや詩人による一見矛盾した行いの成果物に触れることで実現されるだろう。

そのために最後にいくつかお勧めの詩集を上げて終わりたい。

杉本真維子「袖口の動物」(2007)思潮社

川上未映子「先端で、さすわさされるわそらええわ」(2008)青土社

田中宏輔「The Wasteless Land.Ⅲ」(2007)書肆山田

最果タヒ「グッドモーニング」(2007) 思潮社

(新潮文庫から廉価版が出ているが本の重さなどの点で思潮社版が僕は好きだ)

ここでは基本的に2007年に発売された詩集を列挙した。2007年とはiPhoneの発売の年であるとともに、TwitterやFacebook、YoutubeなどのSNSの黎明期であり、サブプライムローンの不良債権化に世界が揺れていた時代である。こうした時代の少しだけ手前で書かれた詩集を読むことは、10年代を生きてきた私たちにとって特別な意味を持つだろう。そして更にケータイ小説が隆盛を極めていた時期に並行して書かれたという点も興味深い。その違いも楽しんでもらいたい。

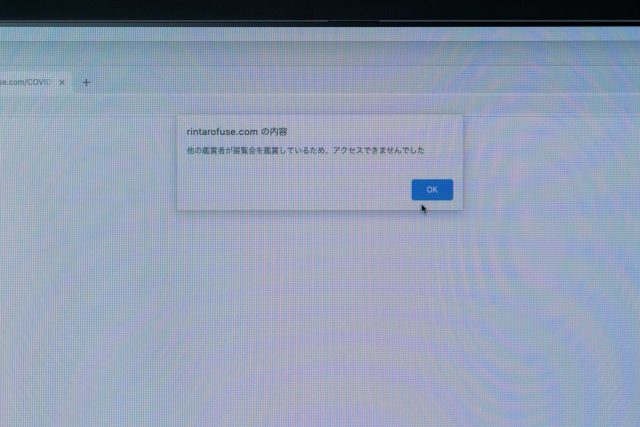

また筆者自身の実践も少し紹介しておこう。現在、僕は『隔離式濃厚接触室』という展覧会をオンラインでキュレーションしている。これは「ひとりずつしかアクセスできないウェブページ」を会場とした展覧会で、布施と詩人の水沢なおによる二人展だ。少々、アクセスが難しいのだが本稿における問題意識に基づいて行われているので、是非鑑賞を試みていただけたらと思う。特設ページや、他のメディアでは本展についてのより詳細な説明も読むことができる。

『隔離式濃厚接触室』(2020)

『あなたがあなたと出会うために──不安の抗体としての、秘密の共有』

(2020)美術手帖

距離を回復すること。それは世界にはたくさんの人がいて、そのすべてと知り合ったり、友好関係を築くことができないのだとしても、それぞれが個別の身体を持っているのだという想像力を取り戻すことである。その契機こそが独り言だと僕は考えているのだ。独り言がこぼれ落ちるために、このテキストが役立ったら幸いである。

[i] 新海誠「ほしのこえ 予告編 (The Voices of a Distant Star)」

[ii] 多木浩二「ベンヤミン『複製技術時代の芸術作品』精読」(2000)岩波書店、pp. 168

[iii] 速水健朗「ケータイ小説的。”再ヤンキー化” 時代の少女たち」(2008)原書房、pp. 43

[iv] 美嘉「恋空〈上〉―切ナイ恋物語」(2006)スターツ出版

[v] 総務省「平成23年版 情報通信白書」(2011)

[vi] ボリス・グロイス『アートパワー』(2017)現代企画室、pp. 77

[vii] 吉本隆明『詩とはなにか―世界を凍らせる言葉』(2006)思潮社、pp.13

文 : 布施琳太郎

写真(*以外) : 竹久直樹

【プロフィール】

布施琳太郎(ふせ・りんたろう)

1994 年生まれ。アーティスト。東京藝術大学美術学部絵画科(油画)を卒業後、現在は同大学大学院映像研究科後期博士課程(映像メディア学)に在籍。スプレーを用いた絵画やインスタレーションの制作と並行して、展覧会の企画やキュレーション、そしてテキストの執筆など多様な活動を展開。主な展覧会企画、キュレーションに『iphone mural(iPhoneの洞窟壁画)』(BLOCK HOUSE, 2016)、『モデルルーム』(SNOW Contemporary, 2018)、『The Walking Eye』(横浜赤レンガ倉庫一号館, 2019)、『余白/Marginalia』(SNOW Contemporary, 2020)など

【INFORMATION】

隔離式濃厚接触室

会期:2020/4/30(木)〜無期限

時間:24時間

会場:rintarofuse.com/COVID19

入場料:無料

キュレーション:布施琳太郎

アーティスト:布施琳太郎、水沢なお

メインビジュアルタイポグラフィ:八木幣二郎

システムエンジニア:原淳之助

助成:アーツコミッション・ヨコハマ