美術を巡る環境の変化

この連載も、少々間が空いたが、2021年3月末の退職で最後の回となった。2015年に横浜美術館から横浜市民ギャラリーあざみ野に異動し、毎年2回の企画展の開催など様々な業務に挑むことができた。

1987年から横浜での学芸員生活は、今年で34年に及んだが、この間、特に2000年以降の美術、及び美術館を取り巻く環境の変化に何度も驚かされた。中でも、後述するが、美術館のコレクション形成のシステムが随分とアップデートされていること、コレクションそのものの考え方も新たな方向を示されている点など、今後、美術館がどういった存在意義を社会に示すか、も含めて、もう少しその経過を見てみたいと思っている。とは言え、これらの流れは、残念ながら国外の事案が殆どであるのは老婆心ながら憂慮すべきことかも知れない。

例えば、ル・モンド・ディプロマティーク日本語・電子版2007年2月号の「フランス美術館、あの手この手の資金集め」という記事(註1)。ここでは、「フランスからアトランタへと、所蔵品を大量に送った時は人目につかずに済んだルーヴル美術館は、アブダビに分館を開設する計画では、猛烈な反発を引き起こすことになった。「美術館は売り物ではない」と題した請願書に、3000人以上の人々が署名した。所蔵品の移動という現象の背景に、文化のスペクタクル化という大きな流れを感じ取ったからだ。この流れを放置すれば、文化遺産の取り返しのつかない劣化を招いてしまうかもしれない。それは既にヴェルサイユ宮殿の現状にも見て取ることができる。[フランス語版編集部]」

ルーヴルのコレクションが海外の美術館に大量に貸出される、あるいはされようとしている事への批判的な記事だった。実際のところ、ここで語られている「ルーヴル・アブダビ」は、遅れに遅れ2017年の11月に開館している。この記事でも紹介されているように多くの美術関係者(学芸員など)や有識者がこぞって反対を表明していた。私事ながら、パリの国立近代美術館の知り合いのキュレーターも考えられない、と嘆いていたのを覚えているし、その彼は、やがてそうした流れに抗して職を辞してしまった。では、今現在2021年の段階で、この案件は憂慮すべきものとして認識されているだろうか。答えは、無論否、である。むしろ批判の声はなく、「コレクションの活用」は拍車がかかっていると言っていいだろう。

2019年の3月27日から31日までロンドンの美術館などの保存管理の助成研究調査に出かけた時に、訪問したテート・モダンの収蔵庫でのことだ。最初に絵画の収蔵庫に入った時に、まだ梱包されたままの作品が幾つか床に置かれていた。学芸員であれば、収蔵庫で保管される作品は、梱包資材を外してそのままの状態にするのが原則である。そのことを担当職員に問い質すと、君に言われるまでもない、とばかりに「一体年間何件の貸し出しがあるかご存知か」と、逆に質問され返された。年にもよるが、大体2万件から3万件の貸し出しがあるということだった。無論、この数字は、自館あるいは系列美術館のコレクション展への搬出も入っている。それにしても膨大な数字と言わざるをえない。

テート・モダンの収蔵庫。まだ未開梱の状態の作品が多く保管されていた。

国際的な美術館のコレクションの貸し出しについては、ビゾット・グループ(1992年に設立、The Bizot groupあるいはThe International Group of Organizers of Major Exhibitions)が、その方針や、貸し出しの留意点を細かく取り決めている。このグループは、1992年に設立され、世界の主要美術館の館長を定期的に集め、美術館の近況報告、意見交換の場を構成しているグループで、美術作品や展覧会のアイデアの両面で、美術館間の取引を促進することを目的としている。ここでは、すでに指摘したように、作品貸し出しの条件を厳密に取り決めているのだが、すでにルーヴルの件にもあったように、アブダビ以外にも、アメリカ、アトランタのハイ美術館のケースにあるように、そういった取り決めとは別に、大量のコレクション作品の積極的な貸し出しが常態化しつつある。

「アメリカのジョージア州アトランタにあるハイ美術館。ここで2006年10月半ば以降、ルーヴル美術館のコレクションの一部を見ることができる。レンゾ・ピアノが改装を手がけたこの美術館では、3年間に9つの企画展が予定され、計142点が大西洋を渡ることになる。その中には、ラファエロ、プッサン、ムリーリョ、レンブラントといった巨匠の傑作も多数含まれる。世界最大規模を誇るルーヴル美術館の館長、アンリ・ロワレットは言う。「この企画には、アメリカの民間メセナの全面的な支援により、1億4900万ユーロが投じられます。そのうちルーヴルが5400万ユーロを受け取って、工芸品部門の18世紀フランス家具調度品室の改修に充てる予定です」。アトランタへの作品の輸送は、前代未聞のことながら、美術館同士の交流というフランスの政策の一環をなす。ルーヴルの側でも、企画展を開く際に、よそから大量に作品を借りられるというメリットがある。」 (ル・モンド・ディプロマティーク日本語・電子版2007年2月号より)

つまり、テート・モダンもその例外ではなく、大量の作品が個別に、あるいは展覧会として一纏めで貸し出しを積極的に行なっているのだ。

さて、こうした動きを助長している理由はどこにあるのだろう。

一つには、美術作品の高騰化が進み、美術館の予算では購入が困難になっていること。それから、美術館運営に対する公的資金の投入が年々目減りし、出来れば自立可能な体制(現在、ルーヴルはほぼ自力で運営している)が要請されていることなどが挙げられる。また、膨大なコレクションを保存管理するための収蔵施設が飽和状態になっていること、館外の収蔵庫の管理費の高騰化などの理由で、ニューヨーク近代美術館、テート・モダンなどコレクション数が30万点を超す大型美術館が、近い将来コレクション形成に終止符を打とうとしている。ニューヨーク近代美術館館長のグレン・ラウリィがこの点について発言しているので引用しておく。

「「現代の美術機関にとって、将来は広がり続けます。デジタル時代において、コレクションの考え方を変えなくてはいけません」とコメント。「MoMAは20万点の作品を所有していますが、コレクションへの投資を撤退することも考えています。(中略)作品を購入し続けることは現実的ではない。作品のアーカイブ化もしてきましたが、我々はなぜこれをやってきたのか。即答はできませんが、作品収集を継続した場合、どういう結果が生まれるかを考えないのは無責任です」(https://bijutsutecho.com/magazine/news/report/18836より引用)」

こうした流れにあって、すでにあるコレクションをいかに活用すべきか、と言う課題を実は欧米では、2000年の初めくらいから検討されはじめ、そのための様々な方策がとられてきた。本来であれば、コレクションは、出来るだけ収蔵庫で静かに保管しておくのが、コンディションのために良いとされてきたが、積極的な活用ともなれば、こまめな作品の保存と管理(修復も含め)の体制が必要となる。

美術作品の保存管理の新たなフェーズ-調査研究を通じて

ところで、2016年3月18日(金)に東京藝術大学で、東京藝術大学アートイノベーションセンター・寺田倉庫共同主催事業であるシンポジウム「近現代美術の保存と修復:世界の潮流と日本の課題」に参加して以降、2020年度末まで、美術作品の新たな保存と管理についての研究助成に加わることが出来た。横浜美術館での学芸員の業務の中で、作品の保存、管理にも携わってきたが、そこに特化した調査研究は事実上今回が初めてだった。

この分野に関心を示すことになった経緯は、上記のシンポジウムの前年、つまり2015年に、オランダのモンドリアン・ファンズ(Mondorian Fonds)とベルギーのフランダース・アーツ・インスティチュート(Flanders Arts Institute)の招聘で3月29日から4月8日にかけて両国に滞在することになった際の知見だった。

この期間に、両国の主にアーティストと美術館の関係者との面談が主な調査内容だったのだが、面談した多くの美術関係者が口を揃えて作品の購入予算も含めた美術館運営の資金問題を話題にしたことが印象的だった。とりわけリーマンショック(2008年)以降のヨーロッパ各国の文化予算のカットは凄まじく、中でも美術館の収集予算は無いに等しいという状況だった。EU全体としても経済的不況は改善されておらず、加えてテロ対策等に予算が注入され文化予算の削減は殊更深刻だった。

初日の訪問地の一つであるアムステルダムのステデリック美術館では、展覧会担当キュレーターが、地下に新たに出来たスペースを案内してくれた。2012年に大規模な改修工事が終了し、この地下スペースもそのリニューアルの一環として設置された。

入り口に冠せられた「ABN AMRO Zaal」は、オランダの国有銀行であるABNアムロ銀行のことで、同銀行が出資をしてこのスペースとそこでの事業の予算が担保されている。すでに述べたが、オランダもベルギーも殆どの美術系の公的機関の予算は軒並み削減され、とりわけ美術館運営の生命線である収集予算もほぼゼロであった。

こうした企業協賛の獲得がオランダにおける一つの資金調達の方法であるのだが、これに加えてコレクションを国内のコレクターからの寄贈、寄託に全面的に依存している機関もある。例えば、ヨーロッパ屈指の美術館の一つと目されるボイマンス・ヴァン・ベーニンゲン美術館もその一つ。

訪問当時、2018年の開館(ようやく2021年秋に開館予定)にむけて準備が進められているthe Public Art Depotと称せられたこの新たな展示及び収蔵施設は、15万点におよぶ同館のコレクションをより多くの展示の機会を得るために建設が進められている。また、予算がないゆえ新たな作品の収集が叶わない中、ロッテルダムを中心にオランダ全土の個人コレクターの作品を展示するための施設としても機能すると同時に、それらの保管、保存のファシリティーとしても対応しようとしている。ここでは、コレクターからの寄贈はもとより、寄託、あるいは展示スペースの有料貸し出しといった様々な形態を持っている。こうした美術館の新たな取り組みを見ていると、将来景気が上向きになったとしても(ヨーロッパ経済にそうした時代の再来はないのだが)、公的美術館が独自の予算で作品を購入する時代はもうないだろうし、少なくともオランダ、ベルギーでは終焉したと言っても良いだろう。

このデポ(収蔵庫と言い難い)は、単なる収蔵施設ではなく、収蔵の状態のまま鑑賞者に展示を見てもらうというシステム)

ところで、商業画廊と公的機関との関係であるが、例えばブリュッセルの元ビール工場跡をリノベーションして開館したウィールズ現代美術センター(コレクションは持たない)のサポートメンバーに、地元の画廊のみならずアメリカの画廊の名前も散見出来る。ウィールズ現代美術センターのリーフレットには、同施設を資金支えするメンバーシップを組織しており、常時募集している。

ここにもニューヨークをはじめ地元の大手商業画廊の名前を連なっている。

ヨーロッパ全体の経済状況が好転している訳ではないが、一方で富裕層の個人資産は急速に伸びており、こうした層から個人コレクターが出ている訳だが、ヨーロッパの美術市場堅調振りを反映して、アメリカの画廊の進出がブリュッセルなども目立っている。同時に、アメリカにおける状況同様、ここでもまた、商業画廊の公的施設への資金支援が目立つ。主要なアーティストを握る画廊と、個人コレクター、そして公的機関の間のタイトな関係構築がここでもまた見られるのだ。コレクションを持たない、あるいは持てない公的機関と、商業画廊の間にもはや直接的な利害関係がないことが、こうした支援を可能にしている背景にあるのだろう。少なくとも、日本では考えられないスキームだ。

また、こうした外部からの資金支援の他に、下記の図版にあるようなマルチプルの作品を販売して手数料を取る方法を採用している施設が幾つか見られた。ゲントの現代美術館のように、自らが作品を購入してコレクターになることを促すようなメッセージが添えられているのは、ある意味で象徴的だろう。小さく始まる個人コレクションが、やがて美術館のコレクションを充実させるというストーリーだからだ。

「公的機関の財政的基盤」(日本の場合)

さて、日本の美術館の場合、その多くの収入源が公的資金と入場者収入に依存している。また、いわゆるブロック・バスターとして年に1本多くの入場者が望める展覧会を開催し、その収入を他の展覧会の赤字補填に回すというやり方も幾つかの公的な美術館で見られる「手法」だ。ただし、多くの入場者が望めると言っても、それはあくまでも経験則によって計られているので、必ずしも期待の数字が達成されるとは限らないし、見込み違いで赤字に転落する場合もある。言ってみれば、先物取引に賭けるようなものである。かつては、それでも赤字が出れば補正を組んで穴埋めが可能であったが、現在では、指定管理者であろうとなかろうと、施設の自助努力しか手はない。一方で、少なくとも欧米の美術館事情は、公的資金に頼り切る時代を脱し、次のフェーズに突入していると理解すべきだろう。資本=個人コレクター、企業、画廊との密接な関係によって美術館を取り巻く環境が整備されつつあるのだ。この状況を見せつけられたとき、たまたま読んでいた美術史家の阿部良雄の次のような言葉が妙に新鮮にうつった。

「・・・アカデミー=官展を軸とする絶対基準主義的=官僚統制的な生産と流通のシステムから、批評家=画商を中心とする個人主義的な生産と流通のシステムへの転換が、その極端な到達点において、価値の相対化の徹底が価値判断の停止を意味するような意識と言説を生み出したことに、注目すべきであるだろう。享受の対象としての作品は何でもよく、享受の主体としての鑑賞者もまた誰でもよい、とするのによほど近い意識であり、言説なのだ。」(「群衆の中の芸術家—ボードレールと十九世紀フランス絵画」阿部良雄、中公文庫、p.52引用)

これは、無論現代の話ではない。ボードレールが活躍した19世紀ヨーロッパ、とりわけパリを中心とした近代美術誕生の頃の話だ。とは言え、ここで指摘されるシステムの転換は、それこそ19世紀以降今日に至るまで、その基本的な枠組みに変化はない。ただし、その「極端な到達点」として、個人コレクションが、主要な画廊と画廊から排出される作家、作品によって形成され、美術館はしばしばそのコレクション形成のアドバイザーとしての役割も果たしつつ、そうした作品群の終の住処として機能しようとしている。とは言え、すでに述べたように、それすらもやがて終焉を迎え、コレクター自身が、美術館を立ち上げ、コレクション形成のオルタナティブな存在になりつつある。

美術館のコレクション形成が、その誕生とともに国家の形成と不可分に進められると同時に、その言説空間としての美術史によって体系付けられてきたことは今更言うまでもないことだ。しかし、今、その枠組みは、特権的な人々によって収集された個人コレクションという別の体系によって新たな組み替えが行われようとしている。

あらゆる分野の美術作品の保存、修復に対応するー韓国の場合

コレクションの活用の流れと、これまで以上に取り組まれている作品の保存・管理の流れは、残念ながら日本では殆ど見ることが出来ない。数少ない例としては、アーティゾン美術館(旧ブリヂストン美術館)の石橋財団リサーチセンターは、どの国内の美術館に先駆けて、収蔵庫の設置を将来の自然災害から守る手立てを打っているという点では注目すべきだろう。恐らく現状維持で進めば、主要都市内の美術館など多くの機関は、決して遠い将来ではない巨大地震によって大きな影響が生じることが懸念される。

作品の保存管理については、特に、ミクスト・メディアやメディア・アートの装置などを巡っての体制も日本は遅れをとっている。2019年の9月15日から18日まで、保存、修復の研究者と韓国の国立現代美術館清州館に調査に参加した。韓国の同分野の専門家との交流と共同のシンポジウムも組織された。

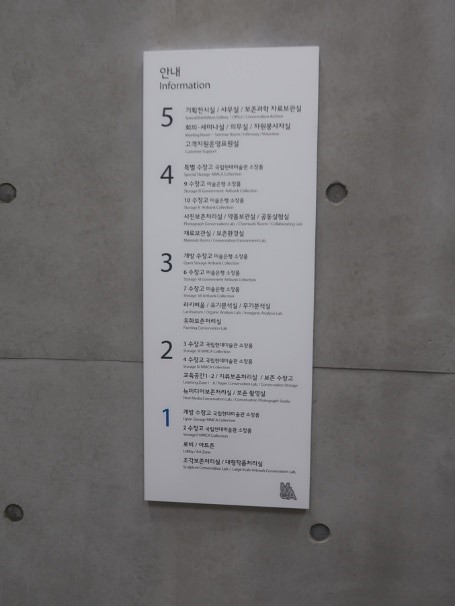

韓国の現代美術機関である国立現代美術館(徳寿宮館、果川館、ソウル館)に、2018年12月27日、かつての清州煙草製造廠を577億ウォンかけてリノベーションした清州館が加わった。

収蔵庫、及び保存修復管理の役割担い、地上5階建、延床面積は1万9855平方メートル。同館には、過去50年間収集してきた美術品を収蔵するだけではなく、「見える収蔵庫」としてその一部を1、3階の開放収蔵庫で一般客に観覧できるようにしたほか、企画展示室や保存修復室、教育スペースなども備えた複合的現代美術施設として運用されている。

ここでの特徴は、保存、修復の施設が、いわゆる現代美術のジャンルをカバーしていることにある。伝統的な絵画、彫刻、写真、古画から現代までの紙本の作品、資料から、メディア・アート、またミクスト・メディア、素材の組織分析などが組織されている。

無論、そこでの修復家をはじめとする専門領域のスタッフの育成はこれからだとしても、とりわけ先述したミクスト・メディアやメディア・アートの作品の修復などにおいて、こうした施設がすでに用意されていることは注目すべき点だろう。

ここでは、韓国の現代美術作家であるチェ・ジョン・ファ(CHOI JEONG HWA)の作品の修復が行われていた。チェの作品には、いわゆるレディ・メイドの日常品が作品に素材として多用されているため、劣化の状態が早い時点で深刻化する場合は多い。

ナム・ジュン・パイクの作品は、アナログのテレビを使用していたため。それをそのまま現在のデジタルのテレビに移行するために著作権に関する手続きを踏む必要がある。ここでは、極力アナログを前提とした修復が行われている。

作品の素材の選定は、当然のことながら、アーティストが作品も構想をたて、それに従って進められる。デュシャン以降、現在に至るまで、その理由は様々ではあるが、日常生活で使用されているモノが多く使用されている。こうしたそれまでの、つまり近代以前の伝統的な材質ではない素材の劣化が進み、20世紀に入って深刻な事態を生んでいる事、また、デジタル化に伴うOS、装置の技術的な進化が、オリジナル当時の環境を保てない事態もまた深刻な問題を生んでいる。先のテート・モダンは、これらの写真にあるように、アナログのスライド・プロジェクターやOSの古いヴァーションのPCの機種をセカンダリーマーケットからも購入を急いでいた。

ダン・フレヴィンの蛍光管の作品は、各所蔵美術館が蛍光管をストックしている。これも、ストックが尽きた時点で作品化が不可能になる。今日のLEDへの変換は、フレヴィンの著作権継承者との間で許諾を取る必要がある。

また、保管に関しても、アナログ(フィルム等)の作品は、一旦デジタルに、デジタルはアナログにシフトして管理している。無論、その際のコピーについては、全作品アーティストと契約書を交わし、著作権の許諾、著作権料の支払いを厳密に行なっている。

おわりに

このように見てくると、美術館は益々コレクションを様々な形で活用し、だからこそ、作品の保存・管理には今まで以上に配慮するといった傾向を強めている。今回は、触れなかったが、現代美術における新作の制作には、使用される素材についての配慮がこれまで以上に要請されている。要請するのは、市場であり、美術館だ。あまりにも無頓着(あくまでその材質の将来の劣化などを考慮に入れなかった、という意味)に様々な素材を採用してきたことが、今になって深刻な劣化を生んだことへの反省もそこにはある。この意味で、美術作品への関心は、美学・美術史的な関心でははく、その作品の現状、そして将来的にどういった問題が発生するか、といった関心にシフトしている。それは、作品自身の劣化問題のみならず、作品から発せられる有毒な気体が環境へ及ぼす関心も含めてである。こういう事態にあって、修復家や素材の科学的、物理的専門家のプレゼンスは、益々重要となりつつある。

学芸員生活は、1982年の北海道立近代美術館から始まり、今年で40年近くの時間が経った。この間の美術や美術館を取り巻く環境は、これまで挙げた例だけでも、随分と変わっていったことが分かる。このことが、良いとか悪いとかを判断する前に、現状の認識とそれを批判的に捉え、どういった方向性を取るべきかを検討するのが肝要だと思う。事例は事例であって、そこから何を演繹するか、こちらとしては残された時間は少ないが、考え続けて行きたいものだ。そうでなければ、すでに述べたように作品の状態への関心に対して、一体学芸員はどう答えていくのか、あるいは答えられるのか、そして、そもそも将来に亘って学芸員の役割は何か、といった本質的な問いが投げかけられようとしている。

天野太郎

(註1)http://www.diplo.jp/articles07/0702-3.htmlより引用

著者プロフィール

天野太郎[あまの たろう]

横浜市民ギャラリーあざみ野

主席学芸員