BUKATSUDO×アーツコミッション・ヨコハマ共同企画として2023年度より始まった、視察交流体験プログラム「令和の横浜使節団」。まちづくり・デザイン・ものづくり・食文化等をテーマに、横浜の人々が他都市のヒト・コト・ハコ(場所・街)について現地への訪問と交流の中で学び、感じたものを横浜に持ち帰るプログラムです。

名前の由来は岩倉具視を全権大使とする、1871年に横浜港から出航した「岩倉使節団」。諸外国の優れた文化や技術を学び持ち帰った志や、旅立ちを支えた横浜の文化・背景を継承する、横浜の造船ドック跡地・BUKATSUDO発の学びの旅です。

2023年夏の第一弾に続き、2024年3月1日-2日に第2回を実施。訪問先は信州です。信州アーツカウンシルの全面協力の元、⾧野県で活躍する様々なジャンルの拠点や活動を訪問し、信州の文化活動や持続可能なまちづくりを視察しました。

1日目/上田市内を視察

旅の始まりは、長野県は上田市にある「犀の角」から。海野町商店街の一角にある、劇場/ゲストハウスを有する民間の文化施設です。演劇・音楽・アートなど様々な表現活動や地域住民・アーティストの交流の場として運営されています。

参加者の自己紹介やオリエンテーションからスタート。合間の昼食には上田グルメをご紹介いただき、歓談しながら現地の味を楽しみました。午後は見学に先立ち、上田の方々から取り組みを伺います。

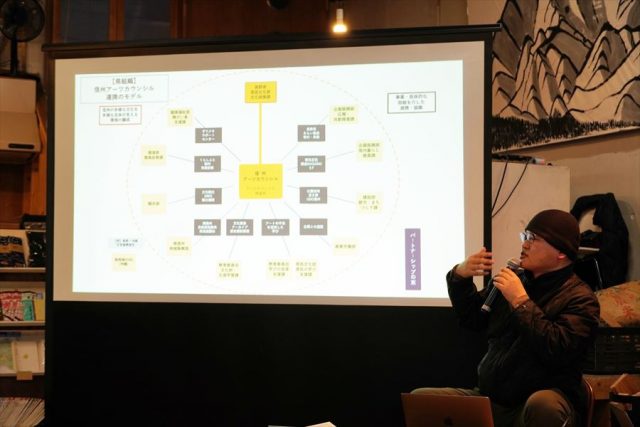

信州アーツカウンシル ゼネラルコーディネーターの野村政之さんには、文化芸術を媒介に協働する協働するモデルなどをご紹介いただきました。信州アーツカウンシルの活動の柱として、文化芸術活動の担い手を支援すること、信州の多様な文化を多様な主体が支えることの2つを重要視しているそうです。

犀の角代表の荒井洋文さんより、犀の角の成り立ちを伺いました。人口15万人の地方都市で小劇場を成立させるための仕組みや、様々な価値観や特徴を持った人が居ることができる、「変な人でも住みやすい街に」という考え方をお話いただきました。そして市民により街なかに助け合いと新しい繋がりを作る活動「のきした」や、そこから広がった様々な取り組みもご紹介いただきました。「のきした」は、この後に登場するNPO法人場作りネット、上田映劇、NPO法人リベルテとも活動を共にしています。

続いてNPO法人場作りネット やどかりハウスコーディネーターの秋山紅葉さんのお話へ。「やどかりハウス」は雨風をしのげる駆け込み宿です。コロナ禍をきっかけに、困難な状況にある方からの生活相談を受けるNPO法人場作りネットと犀の角が共同で「のきした」の活動として始めました。困りごとの前にどうすることもできないとき、助けるー助けてもらうという上下のある関係性ではない、自分や相手を知ろうとする、水平な関係が生まれることがあるといいます。

NPO法人 上田映劇の理事も務める、草の根文化芸術コーディネーターの直井恵さんより、「上田映劇」の取り組みを伺いました。一度は閉館しつつも市民の手により再開した上田映劇。映画館を学校に行きにくい・行かない子どもたちの居場所として活用すべく、「うえだ子どもシネマクラブ」では鑑賞会やコミュニティカフェを開いています。

(*ACYフォーラムvol.3レポート でも取り組みをご紹介しています)

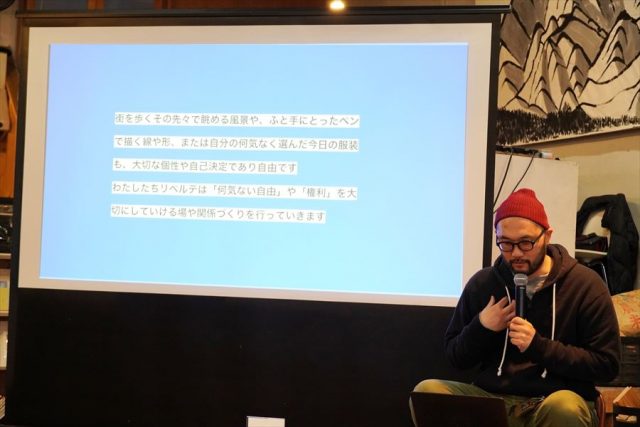

NPO法人リベルテの理事長 武捨和貴さんには、障害福祉制度を使い運営しているアトリエや、「路地の開き」という街なかに開いていくプロジェクトをご紹介いただきました。メンバーさんと呼ばれる利用者の方々がその人らしく、自由にいられることを大切にしています。メンバーさんやリベルテのスタッフに加え、地域の方や「のきした」参加者も交えて行ったパレードやまち歩きのプログラムは街の景色を変えているようです。

お話を伺った後は、各施設の見学に行きます。まずは犀の角の中をご案内いただきます。

見学時にはさらに地域の内外の方に利用してもらえるようにコワーキングスペースや印刷スタジオを作るべく改装中でした。3階は稽古場として使用したり、貸しスタジオとして利用されているそう。ゲストハウス棟も母屋のすぐ隣です。

犀の角から上田映劇、リベルテのアトリエは徒歩圏内。上田の街は自動車を使わずに移動できる距離感に面白い場所・ことが集まる魅力的なコンパクトシティです。

街歩きを楽しみながら、移動します。

かつては芝居小屋だったレトロな外観の上田映劇。

上田映劇の別館、「トラゥム・ライゼ」には「うえだ子どもシネマクラブ」や「のきした」で活動する子どもや若者たちのための部室のようなスペースが設けられています。写真右側に写る「お願いボード」はやってほしいこと・やったことを見えるようにするために設置しているとのこと。

リベルテのアトリエの1つ、「roji(路地)」。名前のように路地の突き当りにあります。地域の方と一緒に前庭(公園)をつくり、交流の場にもなりました。

アトリエの中で上田獅子が登場!リベルテでは張り子で作られた獅子のグッズも作られています。上田では大正時代に農民美術運動が起こり、農閑期に工芸品をつくる伝統があるそうです。土地に根付く風土や文化を感じさせます。

各拠点を移動する合間も気になるお店や風景がたくさん。参加者同士でおしゃべりをしながら歩きます。

2日目/上田市と長野市を視察

2日目は古いモノと素敵なモノが集まる市場、261(にーろく市)の見学からスタート。表通りから一本入った路地沿いで、3ヵ月に1度開かれるマーケットです。レトロで味のある建物などを会場に、古道具やクラフト雑貨、おいしいものなどのお店が出店します。

街に活気をもたらしたきっかけは、元銭湯の倉庫「26bldg(ニィロクビルヂング)」。261のほかに空き家見学会も行われるなど、エリアリノベーションの動きが広がっています。

「26bldg」の1階には「古道具にろく」。261の日はフードやドリンクのお店も並びます。

261の由来になった元銭湯の会場。脱衣所や浴室も展示や販売に使われています。

道の軒先もマーケットに。

261を楽しんだ後は、しなの鉄道で長野市に移動します。

訪問先は長野県が主催する「くらしふとカンファレンス2024」。気候変動やゼロカーボンに取り組む実践者と、持続可能な地域づくりに取り組む個人・企業・行政プレイヤーが出会い、ゼロカーボンを通じてより豊かな信州を共に創っていくための共創型カンファレンスです。

分科会② まちづくりと共創「幸福度と脱炭素、両輪駆動のまちづくり〜信州独自のスタイルを模索する~」の様子

人の集約や移動に着目し、脱炭素の取り組みは個人の幸福度を高めるまちの使い方につながる可能性があるのではという提言や県内での事例紹介がありました。

越境/共創ピッチA 「○○×ゼロカーボン~異なる分野・切り口からのチャレンジ~」の様子

様々なジャンルの事例としてプロサッカーチームや古民家再生、シビック・イノベーション拠点と並び信州アーツカウンシルの取り組みが紹介されました。会場にもマイクが渡り、全員が一言を述べる場面も。各人の思いや考えをフラットに交換する時間になりました。

信州での学びを振り返る

信州を訪ねてから数週間がたった頃、横浜からの参加者と、受け入れてくださった上田の方々とでふりかえり会を行いました。

参加者からは、「上田ではコミュニティ・文化芸術・福祉が有機的につながっていて、地域の新しい価値の生まれ方として興味深かった」「各々の活動がおもしろいが、どうしたら持続可能でいられるのだろうか」「くらしふとカンファレンスではフラットな場をつくろうとしていてよかった。古民家プロジェクトの方々が横浜を訪れることになり、つながりができたのも嬉しかった」などという意見がでました。

犀の角の荒井さんからは「上田を評価してくださって嬉しい反面、サステナブルという意味では犀の角ややどかりハウスは経営危機に瀕し続けています。しかし、サステナブルではないからこその面白みもあって、それゆえにできているのかなとも感じます」とお話され、信州アーツカウンシルの野村さんは「上田の方々はケアに対するクリエイティビティに富んでいます。弱さの解決方法は強くなることではないのですよね。広がりのポテンシャルがあります」と語ります。

信州の方々からも「相互の行き来、交流、外からの目があるから分かることがあった」「日々起きていることを次のレイヤーで見ることができるようになってきた」という感想もあり、参加者は、相互に場所と時間を共有することで通じ合うものを見つけているようでした。

街と文化を見て回り、交流や対話が生まれることとなった令和の横浜使節団信州編。観光よりも一歩踏み込んだ関係性が作られ、何度でも訪れたくなる身近な地域になりました。2024年度の使節団も計画中です。続報をお待ちください。

文・写真:アーツコミッション・ヨコハマ